Sucht

Abhängigkeit (von Alkohol, Medikamenten, Nikotin, Essen, Spielen, Drogen etc.) – umgangssprachlich Sucht – ist eine Erkrankung, die einer entsprechenden Behandlung bedarf – wie andere Krankheiten auch.

Abhängigkeit – Was bedeutet das?

Von den nicht-stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen wie Spielsucht und Kaufsucht unterscheidet man die stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen. Bei stoffgebundenen Süchten (z. B. Alkohol, Nikotin, Medikamente, Heroin oder Kokain) wirkt eine süchtig machende Substanz in einer bestimmten Weise (z. B. stimulierend oder beruhigend) auf das Gehirn.

Nach den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt ein Abhängigkeitssyndrom vor, wenn drei der folgenden Symptome gleichzeitig vorliegen:

- Heftiges Verlangen nach dem Suchtmittel (Craving)

- Kontrollverlust bezüglich Menge und Dauer des Konsums

- Körperliche Entzugsbeschwerden ( z. B. Schwitzen, Unruhe, Zittern)

- Toleranzentwicklung (man konsumiert immer mehr oder die Wirkung einer gewissen Menge lässt nach)

- Vernachlässigen und Aufgabe ursprünglicher Interessen oder Aktivitäten (z. B. familiäre, berufliche oder soziale Aktivitäten - das Suchtmittel wird zum Lebensmittelpunkt)

- Fortdauernder Konsum trotz negativer sozialer und gesundheitlicher Folgen

Die Risikofaktoren, durch die sich eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln kann, sind vielfältig und individuell sehr unterschiedlich. Oft werden Suchtmittel konsumiert, um Versagensängste zu dämpfen oder sich nach Stresssituationen zu entspannen. Dadurch kann es zu einer “Selbstbehandlung” des Betroffenen kommen, die in eine Abhängigkeitserkrankung mündet.

Welchen Zusammenhang zwischen Abhängigkeitserkrankungen und anderen Erkrankungen gibt es?

Sucht tritt häufig mit weiteren Erkrankungen auf. So leiden Suchtmittelerkrankte häufiger an depressiven Störungen, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und chronischen Schmerzsyndromen. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Der Substanzkonsum kann zum Beispiel dazu eingesetzt werden, die Symptome von anderen Erkrankungen kurzfristig abzumildern. Oft glauben die Betroffenen, durch eine erfolgreiche Behandlung dieser Störungen würde ihre Abhängigkeitserkrankung von allein verschwinden. Dies ist in der Regel aber nicht der Fall, weil sich die Abhängigkeit längst verselbständigt hat und eine zusätzliche Therapie erfordert.

Wie werden Abhängigkeitserkrankungen behandelt?

Vor der Behandlung steht häufig das Gespräch mit dem Hausarzt oder mit einem qualifizierten Berater in einer Suchtberatungsstelle. Liegt ein Abhängigkeitssyndrom vor und ist der Betroffene auch selbst bereit, kann eine qualifizierte stationäre Entzugsbehandlung empfohlen werden, der sich oft weitere therapeutische Maßnahmen anschließen. Diese können eine stationäre oder ambulante Entwöhnungstherapie und eine ambulante Langzeitbetreuung, z. B. in Selbsthilfegruppen, umfassen

Der Behandlungsplan im stationären Entzug besteht aus mehreren in sich greifenden Elementen, die auch soziale und seelische Gesichtspunkte von Abhängigkeitserkrankungen berücksichtigen: Die entzugslindernde medikamentöse Therapie wird unterstützt durch Psychotherapie in Gruppen und Einzelgesprächen sowie Begleittherapien wie Ergotherapie, Entspannungstherapie und Bewegungstherapie. Eine Bezugstherapeutin/ein Bezugstherapeut erarbeitet zudem mit den Betroffenen individuelle Therapieziele.

Der Entzug sollte auf jeden Fall mit ärztlicher Begleitung erfolgen, um auf mögliche Komplikationen so schnell wie möglich reagieren zu können.

Wichtige psychotherapeutische Methoden in der Suchtbehandlung

Basisgruppentherapie

Bei der Gruppentherapie können sich die Betroffenen in Anwesenheit eines GruppentherapeutInnen in offener Atmosphäre über die negativen Erfahren ihrer aktiven Suchtzeit austauschen, so Schuld- und Schamgefühle abbauen und aus ihrer Vereinsamung herausfinden. Weiter fortgeschrittene Betroffene sind dabei positive Leitbilder in der Gruppe. Die therapeutische Gruppe kann als „Ersatzfamilie“ dienen, in der Wertschätzung, Sympathie und Anteilnahme erlebt werden. In dieser Arbeitsatmosphäre können Probleme analysiert und neues Verhalten geplant und erprobt werden. Die Gruppentherapie soll den Betroffenen zu einem neuen Denk- und Lebensstil führen.

Verhaltenstherapeutische Ansätze

Die Verhaltenstherapie setzt sich intensiv mit dem individuell vorliegenden Fall auseinander. Es werden Gewohnheiten, Sozialkontakte und Tagesabläufe besprochen und hinterfragt. Aus den individuellen Auslösetriggern der Sucht lassen sich maßgeschneiderte Therapieziele und Interventionen ableiten, z. B. Maßnahmen zur Impulskontrolle. Konfrontationsübungen bereiten nach einer suchtmittelgeschützten Phase bei ausreichender Stabilität der Patienten auf reale Versuchungssituationen vor. Ziel ist es, den Betroffenen für rückfallkritische Situationen zu sensibilisieren und ihm Bewältigungsstrategien zu vermitteln, wie er mit diesen Situationen umgehen kann.

Systematische Integration der Angehörigen

Es ist wichtig, auch Angehörige in die Therapie miteinzubeziehen, wenn diese ebenfalls unter der Sucht leiden und / oder versuchen, dem Betroffenen zu helfen und so unbeabsichtigt das Suchtverhalten unterstützen. Dies wird auch als Co-Abhängigkeit bezeichnet

Was kann ich selbst tun?

Der wichtigste Schritt ist, sich selbst einzugestehen, dass man möglicherweise abhängig geworden ist und Hilfe benötigt.

Wenn Sie bereit sind, sich Unterstützung zu suchen, können Sie sich zunächst an Ihren Hausarzt oder an eine ambulante Suchtberatungsstelle in Ihrer Nähe wenden.

Qualifizierte Berater in der Suchtberatungsstelle informieren Sie über die nächsten Schritte. Sie sind im Umgang mit Suchtproblemen geschult und können Betroffene sowie deren Angehörige über die Behandlungsmöglichkeiten umfassend beraten sowie motivieren.

Über entsprechende Beratungsangebote in Ihrer näheren Umgebung können Sie sich über den Österreichischen Suchthilfekompass informieren:

https://suchthilfekompass.goeg.at/presentation

- https://psychiatrie.uni-bonn.de/krankheitsbilder/.../index_ger.html, Universitätsklinikum Bonn, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Zugriff am 2.7.2018)

- https://www.psychiatry.org/patients-families/addiction/what-is-addiction, American Psychiatric Association (Zugriff am 2.7.2018)

- http://api.or.at/Klinikum/Abhangigkeit.aspx#.WuxzPy_5zVo, Anton Proksch Institut (Zugriff am 2.7.2018)

- https://www.sucht.de/der-weg-aus-der-abhaengigkeitserkrankung.html, Fachverband Sucht e.V. (Zugriff am 2.7.2018)

- Vogelsang, Monika; Schuhler Petra (Hrsg.) Psychotherapie der Sucht. Methoden, Komorbidität und klinische Praxis. 2016, Pabst Science Publishers, Lengerich, Deutschland

- Anzenberger, Judith; Busch, Martin; Grabenhofer-Eggerth, Alexander; Kersch- baum, Johann; Klein, Charlotte; Schmutterer, Irene; Tanios, Aida (2017): Epidemiologiebericht Sucht 2017. Illegale Drogen und Tabak. Gesundheit Österreich, Wien. https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/6/8/CH1040/CMS1511355201786/epidemiologiebericht_sucht_2017.pdf (Zugriff am 2.7.2018)

Trauma

In der Psychologie handelt es sich bei Traumata um eine seelische Verletzung, die durch negative, sehr prägende Ereignisse entstehen.

Zwangsstörungen

Zwangsstörungen umfassen wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, die den Alltag der Betroffenen massiv einschränken.

Allgemeine Krisen und persönliche Probleme

Todesfälle, Trennungen, Krankheiten, Verluste: Jeder Mensch erlebt im Laufe des Lebens eine persönliche Krise. Genauso wie der Auslöser einer Krise ist auch der Umgang mit der Krisensituation an sich etwas höchst Persönliches und Individuelles.

Angst, Panik, Phobien

Betroffene einer Angststörung leiden unter erheblichen Ängsten, die sie nicht mehr selbstständig kontrollieren können.

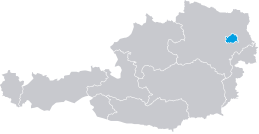

- Wien W

- Niederösterreich NÖ

- Oberösterreich OÖ

- Salzburg S

- Steiermark ST

- Burgenland B

- Kärnten K

- Tirol T

- Vorarlberg V

- 1. Innere Stadt

- 2. Leopoldstadt

- 3. Landstraße

- 4. Wieden

- 5. Margareten

- 6. Mariahilf

- 7. Neubau

- 8. Josefstadt

- 9. Alsergrund

- 10. Favoriten

- 11. Simmering

- 12. Meidling

- 13. Hietzing

- 14. Penzing

- 15. Rudolfsheim-Fünfhaus

- 16. Ottakring

- 17. Hernals

- 18. Währing

- 19. Döbling

- 20. Brigittenau

- 21. Floridsdorf

- 22. Donaustadt

- 23. Liesing